Erhalte heute die besten Wett-Tipps

Mit unserer Expertise und Analysen helfen wir dir dabei, deine Sportwetten mit hohen Gewinnchancen zu platzieren.

Zuverlässige Wettanbieter

Wir vergleichen verschiedene Wettanbieter und präsentieren dir die besten Optionen mit attraktiven Boni und hohen Quoten.

Aktuelle Bonusangebote und Promotions

Profitiere von exklusiven Deals und Werbeaktionen bei unseren ausgewählten Wettanbietern und steigere deine Gewinnchancen.

Wettanbieter-Vergleich

Es gibt zahlreiche Wettanbieter, die dein Geld wollen.

Diese Konkurrenz ist aber auch unser Vorteil! So bekommst du bei jedem Wettanbieter einen Willkommensbonus.

| # | Wettanbieter | BONUS | Umsatz | Quote | Zeit | Gratiswette | Bewertung | Link |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Bet365 | 100€ | 1x | 1,2 | 90 | Nein | ⭐⭐⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 2 | Interwetten | 100€ | 5x | 1,7 | 14 | Nein | ⭐⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 3 | BETANO | 80€ | 10x | 1,65 | 7 | 20€ | ⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 4 | HAPPYBET | 100€ | 6x | 2 | 30 | Nein | ⭐⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 5 | Bet3000 | 100€ | 5x | 2 | 90 | Nein | ⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 6 | BET-AT-HOME | 100€ | 10x | 1,7 | 90 | Nein | ⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 7 | NeoBet | 100€ | 10x | 1,5 | 100 | Nein | ⭐⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 8 | Bwin | 100€ | 6x | 1,7 | 30 | 10€ | ⭐⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 9 | WINAMAX | - | 1x | 1,1 | 30 | 100€ | ⭐⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 10 | AdmiralBet | - | - | 1,2 | 3 | 100 + 10 | ⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 11 | XTip | - | 1x | 3,37 | 7 | 100€ | ⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 12 | Intertops | 100€ | 16 | 2 | 90 | Nein | ⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 13 | Crazybuzzer | 100€ | 12 | 1,8 | 30 | 5€ | ⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 14 | TIPWIN | 100€ | 14 | 1,8 | - | Nein | ⭐⭐⭐ | BONUS SICHERN |

| 15 | BETWAY | - | - | - | 30 | 100€ | ⭐⭐ | BONUS SICHERN |

Wir haben hier die besten Angebote im Wettanbieter-Vergleich.

Benutzerfreundlichkeit im Fokus

Mit unserem Vergleich findest du heraus, welche Wettanbieter die benutzerfreundlichste Plattform bieten.

Die besten Tennis Wett-Tipps für maximale Gewinne!

Hol dir die besten Tennis Wett-Tipps 🎾💰 Finde hier Experten-Analysen und Prognosen für deine nächsten Wetten auf dem Court![…]

5 explosive Basketball Wett-Tipps! | Erfolgreich wetten in der NBA

Hol dir die besten Basketball Wett-Tipps für deine nächste Wette! 🏀🔥 Experten-Analysen, Prognosen und Strategien für mehr Erfolg beim

Top 10 Wett-Tipps Websites | Unschlagbare Prognosen!

Finde die besten Wett-Tipps Websites für deine Sportwetten 🏆 Profitiere von Experten-Analysen und Tipps für langfristigen Erfolg beim Wetten!

Experten Wett-Tipps: Top 10 Strategien für garantierten Erfolg!

Hol dir die besten Experten Wett-Tipps für deine nächste Sportwette 🏆🔥 Erfahre, wie du mit unseren Prognosen erfolgreich wetten[…]

Die besten 5 Wett-Tipps für die Bundesliga!

Finde die besten Wett-Tipps für die Bundesliga-Saison! Profitiere von Expertenanalysen und steigere deine Gewinnchancen. ⚽💰 #BundesligaWetten #WettTipps

Tägliche Sportwetten Tipps | Top 5 Strategien für mehr Gewinne!

Hol dir die besten Sportwetten Tipps für deine täglichen Wetten! 🏆💰 Profitiere von Expertenanalysen und steigere deine Gewinnchancen. Jetzt

Champions League Wett-Tipps: Die Top 5 Strategien!

Hol dir die besten Wett-Tipps für die Champions League und steigere deine Gewinnchancen! 🏆💰 Expertenanalysen und Prognosen für alle

5 unschlagbare Wett-Tipps für Profis! 🏆

Hol dir die besten Wett-Tipps von Experten! 🏆 Maximiere deine Gewinne und schlage die Buchmacher mit unseren professionellen Prognosen.[…]

Top 5 Wett-Tipps für die Premier League! Hol dir jetzt die besten Quoten | [2021]

Entdecke die besten Wett-Tipps für die Premier League und erhöhe deine Gewinnchancen! 🏴⚽️ Hol dir Expertenanalysen und Prognosen für[…]

Top 5 Serie A Wetten für maximale Gewinne!

Setze auf die Serie A mit den besten Wettquoten und Tipps! Erfahre alles über Favoriten, Außenseiter und die aktuellsten[…]

Asiatisches Handicap Fußball Wetten: Top-Tipps für mehr Erfolg!

Entdecke die Welt der asiatischen Handicap Fußball Wetten 🌏🔥 Erfahre, wie du mit dieser spannenden Wettart deine Gewinnchancen maximieren[…]

BTTS Wetten: Top-Strategien für beide Teams treffen!

Spannende BTTS Wetten: Tippe darauf, dass beide Teams treffen 🥅💥 Erhöhe deine Gewinnchance mit dieser beliebten Wettart! 🏆 #BTTSWetten

Die Top 10 Über/Unter Fußball Wetten Tipps!

Tipps für erfolgreiche Über/Unter Fußball Wetten 🌟 Erfahre, wie du die richtigen Entscheidungen triffst und deine Gewinnchancen maximierst! 🏆⚽[…]

Die besten Fußball Wettanbieter im Vergleich! Top 10 Anbieter [2021]

Finde den besten Fußball Wettanbieter mit unserem Vergleich! 🥅💰 Top Quoten, Bonusangebote und mehr im Überblick. Jetzt informieren und[…]

Premier League Wetten – Top Quoten & Expertentipps!

Spannende Premier League Wetten: Top-Quoten, Live-Wetten & Expertentipps! Tipps für die Premier League Saison 🏆⚽ Jetzt gewinnen!

Top 10 Europameisterschaft Fußball Wetten! Die besten Quoten 2022

Tippe auf die besten EM Fußball Wetten 🏆🔥 Erhalte die neuesten Quoten und Tipps für die Europameisterschaft 2021. Wette[…]

Top 10 Fußball Wetten Vorhersagen für garantierten Erfolg!

Verbessere deine Gewinnchancen mit unseren Fußball Wetten Vorhersagen! 🎯 Hol dir Expertentipps und steigere deine Erfolgsquote. Jetzt informieren! ⚽💰

Fußball Weltmeisterschaft Wetten: Top Tipps für 2022!

Spannende Wetten auf die Fußball Weltmeisterschaft mit top Quoten und vielen Angeboten 🏆⚽ Jetzt mitfiebern und gewinnen bei den[…]

Fußball Wetten Bonus – Top 5 Angebote für mehr Gewinn!

Finde die besten Fußball Wetten Bonus Angebote und sichere dir tolle Gewinne! 🎉 Exklusive Aktionen für Sportwetten Fans im[…]

Top Tipps für La Liga Wetten! Hol dir die besten Quoten!

Tipps und Quoten für La Liga Wetten 🇪🇸⚽️ Entdecke die besten Wettanbieter und Strategien für erfolgreiche Sportwetten in Spaniens[…]

Wett-Strategie: Lerne die Grundlagen und die effektivsten Strategien von Sportwetten kennen

Sportwetten können eine unterhaltsame und aufregende Möglichkeit sein, nebenbei Geld zu verdienen. Auf unserer Webseite findest du alle Infos über die verschiedenen Wettarten und Wett-Strategien mit denen du Wetten erfolgreich platzierst.

Starte durch mit Wett-Tipps von Profis!

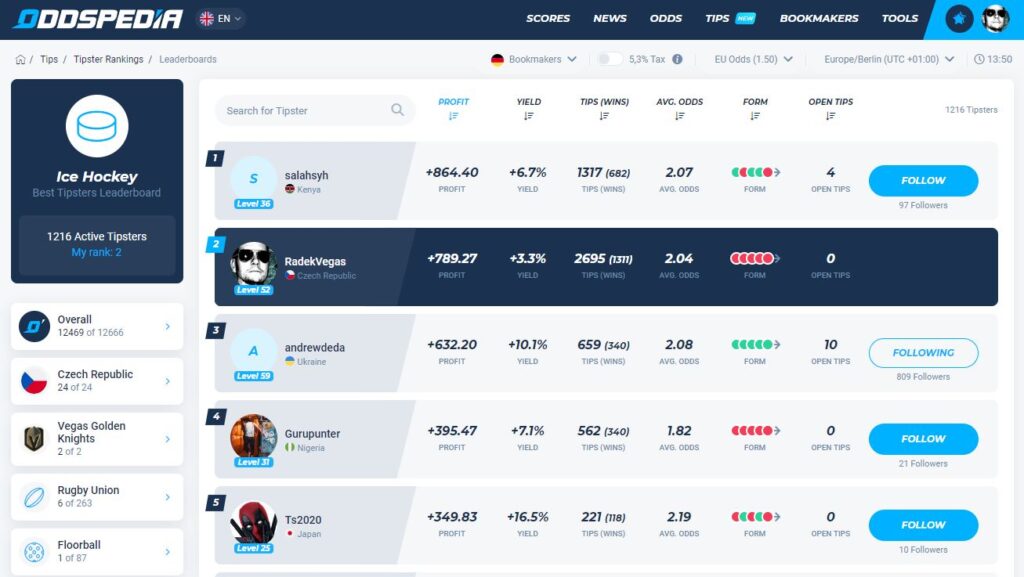

Steigere deine Gewinnchancen mit den professionellen Wett-Tipps von Radek Vegas und seinen Kollegen von Xbet.Tips für verschiedenen Sportarten wie z.B.:-

- Fußball-Bundesliga-Tipps

- American Football (NFL-Tipps)

- Basketball (NBA-Tipps)

- Eishockey (NHL-Tipps)

- Handball

- Tennis

- und vielen mehr.

Besonders bei Eishockey-Wetten gehört Radek Vegas zu den erfolgreichsten Wett-Profis, wie seine Top-Platzierung nach mehr als 2000 Wetteunter mehr als 1000 aktiven Tippstern zeigt.

Schnapp dir tolle Bonusangebote und Promotions von verschiedenen Wettanbietern

Verpasse nicht die Chance, zusätzliches Guthaben für deine Sportwetten zu erhalten.

Sportarten

4

Wettarten

8

Wettstrategien

10

Wettanbieter

15K

Aktuelle Fußball-Bundesliga Wett-Tipps heute

Hier findest du aktuelle Videos mit Wett-Tipps!

abonniere den Kanal!Aktuelle Wett-Tipps heute

Steigere deine Gewinnchancen mit unseren professionellen Wett-Tipps für alle Sportarten.

Erfahre mehr über Wetterverband!

Unsere Services und Angebote

Hier bei Wetterverband bieten wir Ihnen die besten Wett-Tipps für Fußball, Eishockey, Basketball und Tennis. Erfahren Sie mehr über unsere Experten und Strategien und verbessern Sie Ihre Gewinnchancen beim Wetten. Entdecken Sie außerdem die besten Wettanbieter-Vergleiche und Bonusangebote, um das Beste aus Ihren Wetten herauszuholen.

Weitere wichtige Wettseiten

Wir empfehlen diese weiteren, wertvollen und wichtigen Webseiten zum Thema Sportwetten: